中国1.2亿的超级工程,雅鲁藏布江水电站悄无声息地开工了

一、工程概况:改写人类水电史的 “世纪工程”

规模与目标

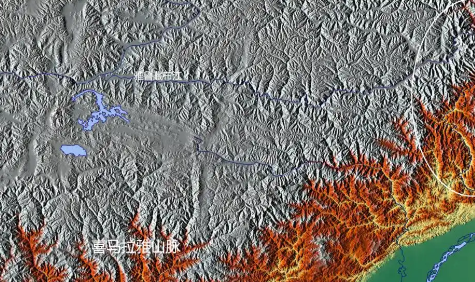

工程位于西藏林芝市,采用 “截弯取直 + 隧洞引水” 的创新开发模式,计划建设 5 座梯级电站,总装机容量达6000 万 - 7000 万千瓦(约为三峡工程的 3 倍),年发电量预计达3000 亿千瓦时,可满足 3 亿人口全年用电需求。工程以 “西电东送” 为主,兼顾西藏本地用电,建成后将成为中国 “水风光储氢” 一体化清洁能源基地的核心节点。

技术突破

超级隧洞群:需开凿数十公里长的引水隧洞(埋深超 2400 米),采用 C100 自修复混凝土(抗压强度达 100MPa)和 “雪域先锋号” 盾构机(直径 12 米,月掘进 1200 米),攻克 9 度强震区的施工难题。

智能无人施工:部署无人机集群、5G 远程控制和智能碾压机群,在海拔 3000 米以上高寒缺氧环境下实现高效作业,施工效率较平原提升 30%。

生态保护体系:投资 38 亿元建设垂直竖缝式鱼道、鱼类增殖站(每年放流 50 万尾珍稀鱼苗)和卫星遥感监测网络,确保雅鲁藏布大峡谷 70% 天然河道作为鱼类洄游通道。

二、战略价值:能源、经济、生态的三重革命

能源安全与碳中和

工程每年可替代 9000 万吨标准煤,减少3 亿吨二氧化碳排放(相当于全球航运业年排放量的 5%),直接支撑中国 2030 年碳达峰目标。电力通过 ±1100 千伏特高压线路直送粤港澳大湾区,输电损耗率低至 0.5%,形成 “西电东送” 新动脉。

西藏经济跨越

财政与就业:预计每年为西藏增加 200 亿元财政收入(占 2024 年西藏财政收入的 1/3),创造百万级就业岗位(含 20 万直接建设岗位),培养 5000 名藏族高级技工。

产业升级:配套建设的派墨公路、墨脱机场二期将物流效率提升 40%,吸引大数据中心、电解铝等高载能产业入驻,预计到 2035 年带动西藏 GDP 年增长 2-3 个百分点。

生态保护范式

通过 “点上开发、面上保护” 原则,工程避开了 90% 的地质灾害高风险区,采用地下厂房设计保留 80% 珍稀动物栖息地。例如,在支流卧龙寺沟拆除原有水电站,重建 6 公里生态修复走廊,使赤斑羚种群数量保持稳定。

三、国际争议与中方回应

印度的担忧与误解

印度媒体炒作 “中国水霸权”,担忧工程会 “截流” 或 “人为放水” 加剧下游洪灾。但专业评估显示,雅下工程作为径流式电站,对下游水量影响不足 1%,且中国每年汛期向印度提供实时水文数据(如水位、流量),2021 年还升级了跨境数据共享机制。此外,工程通过 “雨季蓄洪、旱期补水” 调度,可使印度阿萨姆邦洪灾损失降低 20%。

孟加拉国的务实态度

孟加拉国明确支持工程,认为其调蓄能力可减少 20% 洪灾损失(该国每年因洪灾损失占 GDP 的 2%)。规划中的 “中孟电力走廊” 将使孟加拉国获得稳定清洁电力,削弱印度区域影响力。

西方的双重标准

彭博社、德国媒体等以 “环保” 为由质疑工程,但忽略中国在生态保护上的系统性投入(如 100 亿生态基金、鱼类基因库建设)。事实上,雅下工程的生态评估体系被联合国环境规划署评价为 “为高海拔河流开发提供可复制的标准”。

四、工程难点:挑战人类基建极限

地质与气候挑战

工程区位于印度洋板块与欧亚板块碰撞带,地震烈度高达 9 度,施工海拔超 3000 米(含氧量仅为平原 60%)。为此,采用深埋地下厂房(设备置于地下 200 米)和可屈服钢衬砌技术,使建筑具备 “弹性抗震” 能力。

技术创新攻坚

岩爆预警:部署 8000 个传感器实时监测岩体应力,结合微震监测系统预测岩爆风险。

高原设备:三一重工研发的极地起重机可在 - 30℃环境下 5 分钟快速启动,铁建重工的 25 台 TBM 订单将带来超 50 亿元收入。

跨境协调机制

借鉴湄公河委员会模式,中国正推动建立 “雅江 - 布拉马普特拉河流域合作组织”,计划与尼泊尔、不丹等国开展水电技术合作,输出高原水电开发经验。

五、最新进展与未来规划

开工仪式与民企突破

2025 年 7 月 19 日,国务院总理李强在林芝市米林水电站坝址宣布工程开工,标志着前期论证与技术攻关已全面突破。值得关注的是,民企协鑫能科中标主体施工,打破此前央企主导的行业惯例,或为其他民企参与国家级工程提供范本。

建设周期与阶段目标

2025-2030 年:导流洞贯通、主体坝基开挖,配套建设 500 公里高原电网。

2035-2040 年:5 座梯级电站全部投产,形成 “水风光储氢” 一体化能源基地,电力外送能力达 2600 公里级。

全储首页

全储首页

粤公网安备 44060502003207号

粤公网安备 44060502003207号